游离胺检测

游离胺检测是针对样品中未结合的胺类化合物(如伯胺、仲胺、叔胺等)进行的定性和定量分析,广泛应用于化工、医药、食品等领域,核心目的是控制产品质量、评估安全性及监控反应进程。

检测核心对象与意义

游离胺指未参与化学反应、以游离态存在的胺类物质。这类物质可能是原料残留(如医药合成中未反应完全的胺类原料)、产品降解产物(如某些聚合物老化后释放的胺),或工艺副产物。由于许多胺类具有毒性、刺激性或异味(如胺类易挥发产生恶臭),其含量过高会影响产品安全性(如药品毒性超标)、稳定性(如加速材料老化)或感官品质(如食品中的胺类腐败物),因此检测需精准把控其含量是否符合标准。

主要检测方法与原理

游离胺检测的方法选择需结合胺类的化学性质(如碱性、还原性、与特定试剂的反应活性)和样品基质(如液体、固体、复杂混合物)。

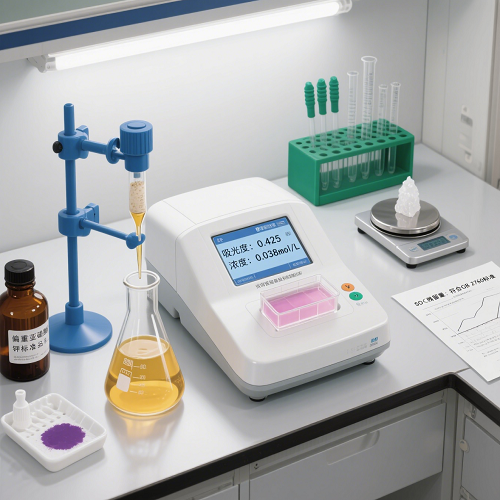

化学滴定法

适用于基质简单、游离胺含量较高的样品。利用胺类的碱性,用强酸(如盐酸、硫酸)进行中和滴定:将样品溶解或萃取后,加入指示剂(如甲基橙、溴甲酚绿),通过标准酸溶液滴定至终点,根据酸的消耗量计算游离胺含量。该方法操作简便,但易受样品中其他碱性物质干扰,需提前排除杂质影响。

光谱法

紫外 - 可见分光光度法:基于胺类与特定显色剂的反应(如伯胺与茚三酮反应生成有色化合物,仲胺与苯磺酰氯反应显色),通过测定反应产物的吸光度,与标准溶液对比实现定量。该方法灵敏度较高,适用于微量游离胺检测,但需确保显色反应的特异性,避免其他成分干扰显色。

荧光光谱法:部分胺类本身具有荧光特性,或与荧光试剂反应后产生荧光,通过测定荧光强度定量。其灵敏度远高于分光光度法,适合痕量游离胺分析(如环境样品中的胺类污染物)。

色谱法

气相色谱法(GC):适用于挥发性较强的胺类(如低级脂肪胺)。样品经萃取或衍生化(将难挥发胺转化为易挥发衍生物)后,通过气相色谱柱分离,利用检测器(如氮磷检测器 NPD,对胺类有高选择性)测定。该方法分离效果好,能同时检测多种游离胺,适合复杂基质中的定性和定量。

高效液相色谱法(HPLC):针对难挥发或热稳定性差的胺类(如芳香胺、长链脂肪胺)。通过衍生化(如与丹磺酰氯反应生成稳定衍生物)改善其色谱行为,再经液相色谱柱分离,用紫外或荧光检测器检测。HPLC 兼容性强,可处理固体、半固体等复杂样品(如聚合物中的游离胺)。

样品前处理要点

游离胺检测的准确性很大程度依赖样品前处理,核心是高效提取游离胺并去除基质干扰:

液体样品(如溶液、乳液)可直接稀释后检测,若含悬浮杂质需过滤或离心;

固体样品(如塑料、药品片剂)需通过溶剂萃取(如用稀酸溶解胺类,或用有机溶剂提取)将游离胺转移至溶液中,必要时加热或超声辅助提取,确保完全释放;

复杂基质(如食品、生物样品)中的游离胺可能与蛋白质、脂质结合,需用沉淀法(如加三氯乙酸)去除大分子,或通过固相萃取柱净化,减少干扰物质。

前处理过程需避免胺类损失(如低温操作防止挥发),同时防止胺类与其他成分反应(如控制 pH,避免酸性条件下胺类质子化影响提取)。

应用场景与注意事项

化工生产:监控胺类原料的反应转化率,确保产品中游离胺残留量符合质量标准(如聚氨酯材料中游离胺过多会导致异味或性能下降);

医药领域:检测药物合成中游离胺杂质,避免其引发毒副作用(如某些芳香胺具有致癌性);

食品检测:测定肉类、水产品等中的生物胺(如组胺,由微生物分解蛋白质产生),评估食品新鲜度(组胺超标会导致食物中毒)。

检测中需注意胺类的化学稳定性:部分胺易氧化(如芳香胺暴露于空气易变质),样品需新鲜处理或避光保存;

同时,不同胺类的碱性差异较大,滴定或衍生化时需针对性调整反应条件(如控制 pH),确保检测方法的适用性。

总之,游离胺检测通过精准的定性和定量,为产品质量控制、安全评估提供关键数据,是保障生产合规性和使用安全性的重要手段。